Nulla esiste finché non è misurato.

Niels Bohr, Nobel 1922.

Un elettrone è una potenzialità immateriale finché non viene osservato.

Max Born, Nobel 1954.

Se non sono disturbati dall’osservatore, gli elettroni non sono cose, non esistono nello spazio e nel tempo, la loro esistenza è meramente potenziale. Emergono in una condizione di esistenza reale ma provvisoria nell’atto di misurazione che è quindi un atto creativo.

Erwin Schrödinger, Nobel 1933.

Per ciò che riguarda le particelle che costituiscono la materia, non sembra esserci alcuno scopo nel considerarle come composte di qualche materiale. Sono, in un certo senso, pura forma, nient’altro che forma; ciò che si manifesta di volta in volta in osservazioni successive è questa forma, non uno specifico frammento di materia.

Erwin Schrödinger, Nobel 1933.

Le più piccole unità di materia non sono, di fatto, oggetti fisici nel senso ordinario della parola; sono forme, strutture o, nell’accezione platonica, Idee, di cui si può parlare in modo non ambiguo solo nel linguaggio della matematica.

Werner Heisenberg, Nobel 1932.

La gente pensa sempre che, quando si dice “realtà”, si sta parlando di qualcosa di chiaramente noto a tutti, mentre invece per me il più importante e più arduo compito del nostro tempo è lavorare alla costruzione di una nuova idea di realtà.

Wolfgang Pauli, Nobel 1945, lettera a Markus Fierz, 1948.

Gli elementi costitutivi del mondo fisico sono quelli che chiamiamo eventi. Un evento non persiste e non si sposta come un pezzo di materia tradizionale: esiste semplicemente per un suo breve attimo e poi cessa.

Bertrand Russell, “L’ABC della relatività”.

Se si era inizialmente creduto che nel corso del progresso delle scienze tutto ciò che è ‘trascendentale’ sarebbe stato progressivamente soppresso, perché in ultima analisi si poteva ricondurre tutto ad una spiegazione razionale, si dovette poi ammettere che il mondo materiale che per noi è così tangibile, si dimostra invece sempre più simile ad apparenza e si dissolve in una realtà che non è fatta di cose e di materia, ma di forme che predominano. […] La fisica quantistica ci ha confermato ancora una volta che la nostra esperienza scientifica, la nostra conoscenza del mondo, non rappresenta la realtà ultima ed intrinseca, qualunque significato si voglia attribuire a queste espressioni.

Hans-Peter Dürr, fisico nucleare e quantistico tedesco, 1986.

Ora sappiamo che l’immagine del mondo offerta dai nostri organi di senso, che pure funziona perfettamente nella vita di ogni giorno, ha poco a che fare con la realtà. Ciò che ci sembra solido e impenetrabile è perlopiù vuoto […]. Di conseguenza, la nostra definizione intuitiva della materia è completamente distorta dai filtri che i nostri organi di senso interpongono fra un oggetto e noi. Si tratta di una definizione essenzialmente pragmatica, basata sul genere di informazioni che si sono rivelate più utili nella ricerca del cibo, nella lotta contro i predatori e per il successo riproduttivo. Come strumenti di conoscenza, queste informazioni sono quasi prive di valore.

Christian De Duve, biochimico belga, Nobel per la medicina nel 1974 (2002).

Se l’universo è vivo, le emozioni possono avere un significato cosmologico.

Shimon Malin, fisico teorico, Colgate University, 2012.

Questo lungo saggio è in realtà un prontuario per chi sospetta che l’apocalisse (“Rivelazione”/”Disvelamento”) sia prima di tutto un’opportunità e sia catastrofica solo per chi non vede al di là del proprio naso. Il testo è un’analisi di un certo filone della tradizione ermetica in cui s’innesta sorprendentemente bene l’Interpretazione di Copenaghen della fisica quantistica. In teoria, a tempo debito, il lettore avveduto dovrebbe essere in grado di mettere a frutto ciò che ho illustrato, che rappresenta comunque solo una rozzissima, necessariamente parziale ed insoddisfacente interpretazione di un aspetto della realtà.

N.B. L’ermetismo può essere benigno o maligno, per questo bisogna cercare di conoscerlo.

Per Fulcanelli (1972) la cattedrale è un capolavoro d’art goth, ossia “d’argot”. Perché argot? Argot è “il linguaggio particolare di tutti quegli individui che sono interessati a scambiarsi le proprie opinioni senza essere capiti dagli altri che stanno intorno”. Possiamo decodificare questo linguaggio ermetico? Forse almeno in parte. In molti hanno già contribuito al disvelamento. L’esoterismo delle cattedrali medievali è stato già indagato da insigni studiosi come Otto von Simson e Paul Frankl, due storici dell’arte tedeschi naturalizzati americani, e da Emile Mâle, storico dell’arte francese e membro dell’Académie Française, tutti e tre affascinati dall’influenza dell’ermetismo neo-pitagorico e neo-platonico sulle armonie architettoniche di quei magnifici edifici, inestricabilmente legata all’idea di un ordine morale ideale. Chi scrive si augura di integrare quanto è già stato detto, lasciando a chi verrà in seguito il compito di proseguire l’opera.

Per arrivare a comprendere il codice gotico è necessario calarsi nei panni di persone che avevano una concezione spirituale della vita e vedevano la cattedrale come l’immagine della città divina, la Gerusalemme celeste. La struttura delle cattedrali rispecchia le leggi divine esemplificate dalle forme platoniche e dalle armonie orfico-pitagoriche: idee perfette, eterne, incorruttibili esistenti in un universo soprasensibile e quindi non percepibile dall’essere umano in condizioni normali, prima della morte. Nel mondo terreno, la matematica, la musica, la luce (i colori) e l’architettura sono emanazioni di questa dimensione iperuranica.

La scuola di Chartres era particolarmente imbevuta di nozioni pitagoriche e neoplatoniche, specialmente attraverso la sintesi di Boezio (Masi, 1983). Enorme fu l’influenza del Timeo di Platone – il protagonista dell’omonimo dialogo è un pitagorico –, ma anche di Marziano Capella, Macrobio, Porfirio, Simplicio, Cassiodoro, Dionigi l’Aeropagita, Isidoro di Siviglia, Clemente Alessandrino, Vitruvio, Giamblico e, naturalmente, Plotino e Pitagora. L’essenza del messaggio che ne trassero fu che l’umanità si faceva distrarre eccessivamente dalle tentazioni materiali, allontanandosi sempre più da Dio. Per rettificare questa cattiva inclinazione era indispensabile coltivare la frugalità ed impiegare le chiese come anticipazione del Regno di Dio e come tramite fra umano e divino. La cattedrale gotica era “musica divina congelata”, così concepita in ossequio al misticismo numerico e geometrico dei suoi architetti che, per la verità non era universalmente condiviso: il Duomo di Milano, ad esempio, fu costruito senza dedicare una particolare attenzione ai calcoli esoterici, alle “misure del cosmo”.

Invece gli “inventori” del gotico furono tre amici: il vescovo Enrico di Sens, l’abate Sugerio di Saint-Denis e il vescovo Goffredo di Lèves, a Chartres. Erano accomunati dalla medesima ispirazione spirituale e culturale. Per loro, come per molti loro epigoni, la cattedrale gotica rimandava alla Città Celeste dell’Apocalisse, al Tempio di Salomone, alla scala di Giacobbe che congiunge la terra e il mondo ultraterreno, all’Arca di Noè che ha salvato e salverà l’umanità alla fine dei tempi, al cosmo nel suo complesso (Harries, 1977).

Non ci fu forse mai una vera e propria cesura con il passato. Chartres sorse su un edificio pagano preesistente che era stato adattato per ospitare la prima basilica cristiana. È Giulio Cesare a dirci che la città era la capitale del culto druidico gallico e meta di solenni pellegrinaggi. Gli assunti ontologici fondamentali non pare siano cambiati poi troppo, nei secoli. “Lo spazio sacro cristiano permetteva una penetrazione delle realtà metafisiche nel mondo profano, proprio come avevano fatto gli spazi sacri dell’antichità. Durante il periodo dell’intenso interesse di Newton per il significato dei templi antichi, i suoi contemporanei discutevano se si poteva dare un’interpretazione simile anche degli antichi monumenti britannici” (Dobbs, 2002, p. 125).

La luce rivestiva un ruolo fondamentale in questa sacralizzazione dello spazio e del tempo, giacché “tutte le creature sono “luci” che con la loro esistenza testimoniano la luce divina e in tal modo mettono in grado l’intelletto umano di percepirla” (Simson, 2008, p.63). La storica dell’arte americana Christiane Joost-Gaugier ha descritto il suo impiego nelle cattedrali (ma lo stesso discorso può essere applicato anche ai templi megalitici celtici): “la luce del sole illumina lo spazio sottostante, simile a una caverna; in tal modo la luce abbagliante del mondo superiore facilita l’ascesa dell’anima, che può ricevere la verità e la conoscenza” (Joost-Gaugier, 2008, p. 283). Un’immagine che ci rinvia al mito della caverna platonica. La stessa funzione spettava alla geometria, anch’essa incaricata di condurre l’anima alla verità, attraverso la presa di coscienza del principio delle concordanze e delle contrarietà che si equilibrano vicendevolmente nell’ordine armonioso del cosmo. Joost-Gaugier chiarisce che, per gli architetti di quelle opere, i numeri non erano freddi, erano una forma dinamica di energia che esercitava un decisivo impatto sulla vita e la morte dei singoli e della comunità. Sugerio era entusiasta della catarsi prodotta in lui dalla “sua” chiesa. Il credente era trasportato da un piano inferiore ad un piano superiore, un “Regno Celeste” che lui chiamava anche “la Fonte della Sapienza”. Lo storico francese Georges Duby spiega che al cuore di St. Denis c’è un’idea potente, eterna, di derivazione spiccatamente plotiniana: “Dio è luce. Ciascuna creatura partecipa a questa luce iniziale, non-creata e creatrice. Ciascuna creatura riceve e trasmette l’illuminazione divina in accordo con la sua capacità, cioè a dire, secondo l’ordine in cui è collocata nella scala degli esseri…scaturito da un irraggiamento, l’universo è uno zampillio luminoso che discende a cascata…Un legame d’amore bagna tutto il mondo, visibile ed invisibile” (de La Roncière & Attard-Maraninchi, 2001, p. 55)

Il carattere iniziatico delle cattedrali è indiscutibile (Scott, 2003; Stephenson, 2009), ma l’opera che, a mio parere, ha saputo meglio interpretare questo spirito dell’epoca è quella di von Simson – “La cattedrale gotica: il concetto medievale di ordine” –, ammiratissima da Jacques Maritain. Un lavoro che mostra come la cattedrale gotica fosse intesa a rappresentare la realtà sovrannaturale: “il medioevo viveva alla presenza del soprannaturale, che imprimeva il suo suggello su ogni aspetto della vita umana. Il santuario era la soglia d’accesso al cielo. Nell’ammirare la sua perfezione architettonica l’emozione religiosa oscurava l’esperienza estetica dell’osservatore. Non accadeva diversamente ai costruttori della cattedrale” (Simson, 2008, p. 5). In un’epoca di visioni, l’abate Suger asseriva di aver progettato St. Denis in base ad una visione celeste, dove le armonie percepibili dai sensi rinviano a quelle che gli eletti potranno vivere da beati nel regno dei cieli, dove sussiste un parallelismo tra creazione e redenzione e tra il cosmo e il Cristo, come Verbo incarnato e archetipo dell’Uomo come centro dell’universo (Simson, ibidem).

In sintesi, l’ipotesi esplorata in questo saggio è che le cattedrali siano effettivamente degli edifici concepiti per fungere da costellazioni di archetipi, ausili che permettono di innescare un qualche tipo di processo nella mente dell’iniziato, mentre lascerebbero indifferente il visitatore occasionale. La traccia analitica potrà sembrare labirintica – come in ogni percorso iniziatico – ma il lettore accorto, dopo un lungo e speranzoso tragitto, noterà una luce in fondo al tunnel e, inaspettatamente, si accorgerà di trovarsi in prossimità della meta.

Adamo ed Eva

I suoi discepoli dissero, “Quando ci apparirai, e quando tornerai a visitarci?” Gesù disse, “Quando vi spoglierete senza vergognarvi, e metterete i vostri abiti sotto i piedi come bambini e li distruggerete, allora vedrete il figlio di colui che vive e non avrete timore.”

Vangelo di Tommaso, 37

Il racconto biblico di Adamo ed Eva è un mito ed i miti rivelano motivi archetipici, ossia profonde verità sulla condizione umana che spesso, nella nostra quotidianità, ci sfuggono.

Cerchiamo di capire come una parte dell’umanità – il racconto biblico trova numerose corrispondenze nell’area medio-orientale e mediterranea (cf. Pandora) – ha immaginato la condizione umana prima della Caduta. Questo ci sarà d’aiuto quando si tratterà di capire lo scopo ultimo di certi simbolismi inseriti non certo casualmente nelle cattedrali.

Enkidu, un’importante figura mitologica sumera, era un uomo coperto di peli e capelli lunghissimi, che viveva fuori dalla cerchia delle mura di Uruk e “brucava l’erba insieme con le gazzelle, si affollava con le bestie selvatiche alle pozze d’acqua e gioiva in compagnia degli animali” (Campbell, 1992). Un giorno fu scorto da un giovane cacciatore che si rivolse al re di Uruk, Gilgamesh, per chiedergli come doveva comportarsi con lui. Gilgamesh lo consigliò di portare con sé una prostituta del tempio e presentarla a quest’Uomo Selvaggio in tutta la sua nuda bellezza: “Sarà tentato, cederà alle sue grazie e da quel momento in poi gli animali lo eviteranno”. Così fece il cacciatore ed Enkidu, proprio come l’Adamo biblico, “mangiò la mela”: “Per sei giorni e sei notti Enkidu giacque con la donna del tempio, dopodiché ritornò fra gli animali. Ma questi lo fuggirono ed Enkidu se ne stupì. Il suo corpo era indolenzito, le ginocchia si piegavano – egli non era più come prima e non poteva raggiungere gli animali” (Campbell, ibid.). Ad Enkidu non rimase che rassegnarsi alla sua nuova condizione e cercare rifugio all’interno della città, finendo per diventare il migliore amico e consigliere del re Gilgamesh. Adamo è ricollegabile al sumero Adapa, grande saggio che perse l’opportunità di diventare immortale perché si fidò del dio Enki, creatore dell’uomo e sostenitore della tesi che la morte è una componente fondamentale dell’esperienza umana. Allo stesso modo, Gilgamesh non riesce a conquistare l’immortalità per via di un serpente che gliela ruba.

È forse da una libera interpretazione di questi miti che nasce la narrazione della cacciata dal Paradiso Terrestre. Tuttavia, se prendiamo in esame più attentamente la narrazione biblica scopriamo che essa è simbolicamente e semanticamente molto più feconda. Vi propongo un’interpretazione che deve molto al magnifico John Milton, al critico letterario statunitense Stanley Fish (1967), al filosofo francese Jean-Marc Rouvière (Rouvière, 2009) e al filosofo statunitense George Kateb (2006).

Nell’Eden Adamo è fuori della storia, vive nell’armonia perché nulla gli è d’ostacolo, nulla gli impedisce di essere e di mantenersi nella sua condizione originale e permanente. Non è in divenire, ma è pienamente in atto. È eternamente gioioso, ammira l’Eden com’è, non come un fenomeno, infatti non vi è separazione tra soggetto ed oggetto, manca la soggettività della nostra coscienza. La sua percezione del reale non passa attraverso il mondo fenomenico, quello dei sensi. È come se non avesse un corpo, come se non fosse incarnato. Infatti, poco prima di cacciarli, “l’Eterno Iddio fece ad Adamo e alla sua moglie delle tuniche di pelle, e li vestì” (Genesi: 3, 21).

Prima di avere i “vestiti di pelle” e prima di aver mangiato la mela, non si rendevano neppure conto di essere nudi. È la carne che ci situa temporalmente e spazialmente, che forma il mondo attorno a noi. Inizialmente Adamo ed Eva non erano nudi, è la Caduta che comporta determinazioni sessuali, culturali, sociali e dunque morali. Adamo non conosce il bene e il male perché è in comunione con Dio, con la Verità, non sa cosa significa distanziarsi da essa e dover discernere il vero dal falso e il bene dal male. È fuori dalla sfera etica perché è completamente immerso nel vero, nella purezza e nell’innocenza.

Adamo è però comunque libero e consapevole: gli è concessa la scelta di non servire Dio come suo giardiniere. È lui ad accettare il suo ruolo: nomina tutte le cose e gli animali, accoglie la presenza di Eva come se fosse la cosa più naturale del mondo, ma rifiuta la proibizione di mangiare la mela; diritto, questo, che gli era pienamente concesso. Adamo è un uomo disinteressato e privo di vanità, fino al momento in cui cede alla tentazione. Come vedremo, il tema della tentazione è la chiave di lettura del simbolo del labirinto. Adamo fa il bene perché contempla incessantemente il bello in una dimensione in cui predestinazione e libertà sono identiche. Il serpente tenta lui ed Eva promettendo loro che diventeranno come Dio: una promessa ridicola, dato che il serpente stesso non l’ha certo attuata.

Caduta significa che Adamo ed Eva accettano l’auto-centramento (soggettivizzazione: io prima di tutto il resto!) e quindi il distanziamento da Dio, la fine della comunità con Dio e con gli animali e la natura tutta. Non è solo una brama di sensualità fine a se stessa: la coppia aveva a disposizione tutto l’Eden, incluso l’Albero della Vita Eterna, che fino ad allora non gli era stato negato, e viveva in una condizione di perfetta letizia. Essendo in comunione con Dio, non mancava nulla, tranne lo status di dio. Senza il serpente tentatore non si sarebbero mai neppure accorti di una “mancanza” a cui sopperire.

Fu dunque un atto di sfida, di orgoglio, che emulava quello del serpente stesso, un angelo caduto che era perfettamente consapevole della risibilità della sua promessa, ma si compiacque di trascinare nell’abisso gli innocenti: “Amo Dio ma gli preferisco me stesso. Il suo ordine mi sta bene, ma preferisco essere io a gestirlo, perché non mi fido del tutto di lui. Mi fido più di me stesso. Posso fare meglio di lui, se mi doto di una conoscenza assoluta e di una vita eterna. Posso prendere il suo posto”.

Adamo non riesce a lasciare che il cosmo proceda per suo proprio conto, vuole intervenire. Così facendo, invece di liberarsi, s’imprigiona. Così facendo entra nella storia, nel tempo, nel decadimento e morte, nella sofferenza, nel travaglio, perde l’innocenza, la sua prospettiva morale diventa soggettiva: allontanato dalla Verità, non sa più cosa sia giusto fare, vive in una perenne tensione tra il bene che dovrebbe fare ed il male che fa. I suoi stessi figli commetteranno il primo omicidio, un fratricidio.

L’aspetto interessante della questione è che l’esilio non trasferisce la coppia primigenia altrove. Essa rimane nei paraggi: è infatti necessaria la presenza di un angelo con la spada fiammeggiante per tenerla lontana. L’Eden è sulla Terra, come credeva anche Cristoforo Colombo, tra i tanti. Qualcosa prima impediva ad Adamo ed Eva di rendersi conto del mondo “esterno”. Ora qualcos’altro impedisce loro di rientrare nel Giardino. È come se Adamo ed Eva non vedessero più quel che vedevano prima, come se usassero occhi diversi. Forse si trovavano ancora nello stesso posto, nell’Eden, ma non lo vedevano più come prima, come un Paradiso Terrestre. Dal momento in cui avevano scelto di autocentrarsi, invece di vivere in comunione con il divino, la loro prospettiva si era ristretta drasticamente, come un’automutilazione, come una lobotomizzazione. Se avessero abbandonato questa prospettiva egocentrica forse sarebbero stati come gatti nella notte, ed avrebbero visto che l’Eden era ancora a portata di mano. Ma il pomo, invece di renderli più consapevoli, li aveva resi meno consapevoli, tagliati fuori dalla comunicazione con Dio, isolati dalla Verità e dall’Amore, condannati al divenire del tempo.

La Caduta

Gesú gli rispose e disse: «In verità, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio». Nicodemo gli disse: «Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere?». Gesú rispose: «In verità, in verità ti dico che se uno non è nato d’acqua e di Spirito, non può entrare nel regno di Dio.

Giovanni 3, 3-5.

La Caduta è la caduta nell’ego, nel soggettivismo, è la caduta di Narciso, che proietta se stesso nella natura e fa in modo che essa si conformi ai suoi desideri. Non solo Adamo ed Eva non si fidano del loro padre, ma non si scomodano neppure di chiedergli le ragioni della sua proibizione, che non era neppure troppo ingenerosa. Genesi spiega che «l’Eterno Iddio diede all’uomo questo comandamento: “Mangia pure liberamente del frutto d’ogni albero del giardino; ma del frutto dell’albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare; perché, nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai”» (Genesi 2, 16-17). Adamo può fare ciò che vuole nel Giardino, Dio si limita ad ammonirlo: attento, se mangi di quell’albero perderai tutto ciò che hai. Eva risponde al Serpente che la proibizione è motivata, non è un capriccio: “Non ne mangiate e non lo toccate, che non abbiate a morire” (Genesi 3:3). Però non sembra aver colto il senso di questa motivazione, a causa della sua inesperta innocenza. Così il serpente la inganna: “No, non morrete affatto” (Genesi 3:4). L’errore di Eva è dunque quello di fidarsi più di uno sconosciuto e delle sue promesse che di suo padre, che pure l’ha collocata in un Paradiso. Perché assumersi un tale rischio? Se ha ragione Dio la disobbedienza equivale alla morte. Chi vorrebbe giocarsi tutto prendendo per buone le parole di un essere inferiore, per di più affidato alla propria custodia?

Eppure il Serpente conquista la preda con l’esca della Conoscenza del Bene e del Male: “Iddio sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri s’apriranno, e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male” (Genesi 3:5)]. Quale disillusione ne è conseguita. La presunta conoscenza empirica del bene e del male non ha impedito a nessuno, neppure ai due progenitori, di compiere il male: Eva ha tentato Adamo e tradito la fiducia di Dio, Caino ha ucciso Abele. Pare che, a partire da quel fatale boccone, l’umanità abbia sempre, sostanzialmente, compiuto i propri interessi egoistici razionalizzando il male che commetteva, forse proprio come il Serpente.

L’umanità perde la vita eterna, l’accesso diretto alla Verità, l’innocenza e la pace. Davvero un pessimo affare! Prima della tentazione regnava l’armonia tra Adamo ed Eva e nei rapporti con la natura e gli animali in generale. Sapevano spontaneamente tutto quel che era indispensabile per una vita ideale. Non vedevano nulla che fosse falso o malvagio, perché vivevano nella verità. Dopo la tentazione si vergognano di essere nudi come gli altri animali, cercano di nascondersi da Dio pur sapendo che è onnisciente ed onnipresente, temono la voce di Dio, che pure non si era risparmiato per renderli felici, senza chiedere nulla in cambio salvo di non mangiare un singolo frutto. Adamo denuncia all’istante la compagna, scaricando infantilmente le sue responsabilità per il misfatto: “La donna che tu m’hai messa accanto, è lei che m’ha dato del frutto dell’albero, e io n’ho mangiato” (Genesi 3:12). Eva non è da meno: “Il serpente mi ha sedotta, ed io ne ho mangiato” (Genesi 3:13).

Il Serpente, che già non doveva passarsela troppo bene se trascorreva il suo tempo cercando di manipolare il prossimo, perse l’uso degli arti e la posizione eretta: «Allora l’Eterno Iddio disse al serpente: “Perché hai fatto questo, sii maledetto fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali dei campi! Tu camminerai sul tuo ventre, e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita”» (Genesi 3:14). La pace e l’armonia lasciarono il posto al conflitto, ai dissidi, alla violenza: “E io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei; questa progenie ti schiaccerà il capo, e tu le ferirai il calcagno” (Genesi 3:15).

La caduta comporta l’ingresso nel tempo, nel divenire, nella durata, memoria ed anticipazione. Segna anche la perdita di facoltà sovrumane e della nobiltà d’animo. Adamo era un superuomo, dava un nome agli animali e comunicava con loro, era il giardiniere dell’Eden, il suo amministratore, ma non approfittava mai delle sue prerogative e poteri. Tutto questo ha fine. Il frutto dell’Albero della Conoscenza del Bene e del Male si rivela essere un simbolo di restrizione della conoscenza. Il principio archetipico femminile si allea con la parte sbagliata e, contrariamente a quel che si attendeva, perde gran parte della conoscenza e del potere perché, come pare ovvio a noi, in retrospettiva: credere che tutta la conoscenza possa provenire da un’unica fonte è un abbaglio autodistruttivo, contraddice la realtà, allontana dalla Verità ed imprigiona in un labirinto di illusioni ingannevoli, preparando la strada alla nostra rovina.

Non è però una condanna definitiva, non tutto è perduto. Gesù ha assicurato che ritornerà a giudicare i vivi e i morti e a restaurare l’Eden, il Regno di Dio. Così, per John Milton, Maria è la seconda Eva. Infatti, nell’arte medievale che decora le cattedrali gotiche, spesso Maria ed Eva sono fisicamente identiche: Ave Maria è l’inversione di Eva. Come Gesù riscatta l’errore di Adamo, Maria riscatta quello di Eva.

Perché la Caduta/Cacciata?

Beato l’uomo che sopporta la tentazione, perché una volta superata la prova riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano.

Lettera di Giacomo

Di norma, quando uno cade, cerca di capire perché sia caduto, in modo da evitare di commettere lo stesso errore e risparmiarsi le dolorose conseguenze. Come Fulcanelli, sono dell’opinione che le cattedrali gotiche fossero dei libri aperti che avevano la funzione di istruire i discenti principalmente in questa materia: dove abbiamo sbagliato, come possiamo rimediare.

Al tempo della caduta Adamo ed Eva sono completamente inesperti, privi di infanzia, di educazione, di esperienza. Sono innocenti e puri come bambini. Per Ireneo Adamo era, metaforicamente, un infante. Dio dice ad Adamo che può mangiare tutti i frutti che vuole ma non quelli dell’albero della conoscenza del bene e del male, perché ciò lo condannerà a morte. Adamo non poteva capire il significato di bene e male, perché la sua comunanza con Dio forniva risposte immediate ai suoi interrogativi. Il serpente tentatore spiega ad Eva che mangiando il frutto proibito i suoi occhi si apriranno e sarà in grado di ottenere la facoltà divina di distinguere tra bene e male, ma non è chiaro come Eva possa capire quale sia la posta in gioco, visto che non ha alcuna conoscenza dei termini della questione. Dunque cosa la spinge a soccombere alla tentazione?

Agostino, nell’illustrare la sua interpretazione della Caduta, enfatizza l’aspetto del diventare come dèi in termini di autorità e potere. Il peccato originale è quello di aver creduto di poter essere il faro di se stessi, di aver complottato per deporre Dio e prenderne il posto prima ancora di aver mangiato il frutto. Clemente d’Alessandria e Ireneo sono concordi: per Adamo ed Eva tutto doveva sembrare un gioco spensierato, in una realtà nuova, da esplorare. Erano al di là del bene e del male perché non si ponevano neppure il problema di poter commettere il male. Per loro, incuranti di ciò che va da sé, fare il bene era un istinto insopprimibile. In generale si concorda sul fatto che Eva abbia agito in buona fede ed abbia offerto il frutto per lealtà e spirito di condivisione. Che ingiustizia – avranno pensato i due progenitori archetipici – creare un albero così speciale per poi apporvi un tabù eterno, ossia una tentazione eterna in presenza del tentatore ed una schiavitù eterna, perché non c’è seduzione più facile di quella di ciò che non si può avere, anche se non si sa neppure a cosa serva.

John Milton, nel Paradiso Perduto, motiva la scelta di Adamo ed Eva di precipitare nella materialità fisica e quindi nella mortalità con il desiderio di preferire la conoscenza carnale (corporea) alla contemplazione. Mi pare la spiegazione più logicamente plausibile. Anche nella tradizione rabbinica la storia della Caduta è la storia dell’acquisizione della sessualità. È la conoscenza peccaminosa: il frutto del peccato. Filone l’Ebreo associa il Serpente alla brama di piacere. La mente si allontana da Dio quando è sviata dai sensi che operano sotto l’influenza del piacere. L’influenza del Fedone platonico fu determinante:

– “E a questa perfetta conoscenza può pervenire soltanto colui che alla verità si volge con la sola mente, e non sorregge la sua ragione con alcun senso del corpo, ma solo in sé e puro, con la mente pura, cerca di attingere il vero, astraendosi, più che sia possibile, dagli occhi, dagli orecchi, dal corpo tutto, poiché questo sconvolge l’anima e non le permette di acquistare verità e sapienza. Non è forse quest’uomo, o Simmia, colui che potrà, più di ogni altro, cogliere la realtà?

– Tu dici il vero, o Socrate – rispose Simmia.

– Dunque – seguitò Socrate – tutte queste considerazioni devono formare nei veri sinceri filosofi un’opinione tale da indurli a ragionare pressappoco così: pare che ci sia come un sentiero a guidarci verso la verità, perché fino a quando abbiamo il corpo, e la nostra anima è mescolata con un siffatto malanno, noi non riusciremo mai a raggiungere ciò che desideriamo. Infatti il corpo ci dà infinite brighe per la necessità del nutrimento; e se poi esso si ammala, nuovi impedimenti si frappongono alla nostra ricerca del vero. È ancora il corpo che ci riempie di amori, di passioni, di terrori, di immaginazioni, di vanità infinite, per cui non ci riesce di fermare il pensiero su cosa alcuna finché siamo in sua balìa. E le guerre, le rivoluzioni, le battaglie, chi le produce se non il corpo e le sue passioni? Le guerre, infatti, scoppiano per la brama di ricchezze, e queste noi siamo stretti a procurarcele per il corpo, incatenati come siamo al suo servizio, per cui non abbiamo più tempo di dedicarci alla filosofia. Il peggio è poi che se per un momento riusciamo ad essere liberi dal suo servizio e ci proponiamo di meditare su qualche cosa, ecco che tutto d’un tratto si pianta nel mezzo della nostra meditazione e tutto turba e scompiglia disanimandoci, così che per causa sua non siamo più in grado di contemplare la verità. Resta, quindi, dimostrato che, se noi vogliamo pervenire alla visione più pura del vero, dobbiamo distaccarci dal corpo e contemplare la verità con la sola anima. Allora soltanto, quando saremo morti, e non da vivi, come il ragionamento ci costringe ad ammettere, noi potremo possedere ciò di cui ci professiamo amanti: la Sapienza, cioè. […] Bisogna riconoscere, dunque, o Simmia, che tutti coloro i quali rettamente filosofano è come se si esercitassero a morire; perciò a loro la morte fa molto meno paura che agli altri”.

La lettura psicologica della Caduta fu approvata da Sant’Ambrogio e divenne molto influente nel corso del Medio Evo. Fu Agostino di Ippona ad opporvisi.

Il critico letterario statunitense Stanley Fish, uno dei massimi esperti dell’opera di Milton, scrive a proposito di “Il Paradiso Perduto”: “Satana è definito dall’abitudine di identificare i limiti della realtà con i limiti dei propri orizzonti”. Lo stesso problema di cui fanno esperienza Adamo ed Eva ed i loro discendenti dopo la caduta. Questo perché la venerazione di ciò che è secondario è, in fin dei conti, auto-venerazione perché accoglie come completa e definitiva, ossia come divina, la prospettiva limitata del credente. Accontentarsi della comprensione terrena significa fare di un’insufficienza umana un pregio, un vantaggio ed un feticcio. C’è una forte dose di autolesionismo in questo.

Infatti il Satana di Milton conclude che lui e gli altri ribelli si sono autogenerati perché “non sappiamo di alcun tempo in cui siamo stati diversi da quello che siamo”. È un ragionamento del tipo: esiste solo ciò che vedo e vedo solo ciò che voglio vedere. Ergo: esiste solo ciò che voglio che esista. Questa, come vedremo in seguito, è la maledizione del Minotauro o della Gorgone, contro cui ci mettono in guardia i costruttori delle cattedrali. Adamo ed Eva si sottomettono alla prospettiva soggettiva ed ai suoi limiti e questa diventa la loro realtà. Loro stessi diventano la realtà che hanno scelto di vedere. L’auto-venerazione inquina l’oggetto del suo culto, con la parzialità, l’arbitrio, l’invidia, la gelosia e l’orgoglio. Volgendo la loro immaginazione verso l’universo materiale, trascurano il disegno complessivo nella convinzione di poterne fare a meno.

Fish ritiene che, nella riflessione miltoniana, la Caduta non riguardi la materia di per sé, che è incorrotta nella sua essenza, ma solo gli agenti dotati di libero arbitrio ed autocoscienza. Sono alcuni di loro che, per una ragione o per l’altra, hanno incorporato la materia in un progetto il cui obiettivo è interrompere ogni relazione con Dio, opporvisi ed erigere un regno alternativo, caratterizzato da valori alternativi. Nel Paradiso Perduto di Milton leggiamo che gli effetti del libero arbitrio possono essere determinanti in un senso molto più ampio di quel che ci si potrebbe attendere. Il libero arbitrio è indipendente dal mondo, ma non è vero l’inverso. Ogni mia decisione trasforma la mia percezione del mondo e quindi la realtà del mio mondo, non semplicemente la mia relazione con esso. Continua Fish: “Quando Satana decide liberamente di rompere l’alleanza con Dio, non si limita a modificare la sua relazione con il potere che sostiene l’universo, modifica anche l’universo e ne crea uno nuovo, popolato da persone, eventi, possibilità, aspirazioni e fatti che prendono forma (per lui) simultaneamente rispetto alla sua auto-trasformazione. […]. Un mondo in cui non sai mai chi sta per essere creato o distrutto ed è meglio per te se arraffi ciò che puoi mentre sei ancora in tempo”.

Una volta che ha generato questo mondo, Satana è costretto a dimorarvi, a vedere ciò che gli è concesso di vedere, a trarre conclusioni e progettare le sue mosse sulla base della sua definizione della realtà (falsata). Se concepisce Dio come un tiranno paternalistico il cui regno è un mero accidente, quella concezione finirà per strutturare la sua comprensione di tutto ciò che accadrà da quel momento in poi. I ribelli non possono più vagliare adeguatamente delle alternative, perché hanno scelto di restringere il loro campo visivo e concettuale ed ora sono condannati a vedere in ogni cosa una conferma di quello in cui hanno sempre creduto.

Più oltre scopriremo come gli architetti delle cattedrali, memori di una lunga tradizione, avevano tentato di ovviare a questo problema.

Come si ritorna nell’Eden?

Egli lo creò maschio e femmina.

Genesi, I, 27

[L’alchimista] accede a esperienze iniziatiche che, man mano che l’opus progredisce, gli forgiano un’altra personalità, simile a quella che si ottiene dopo aver superato vittoriosamente le prove di un’iniziazione. La sua partecipazione alle varie fasi dell’opus è tale che, per esempio, la nigredo gli procura esperienze analoghe a quella del neofita nelle cerimonie di iniziazione, quando si sente inghiottito nel ventre del mostro, o sotterrato, o simbolicamente ucciso dalle Maschere e dai Maestri di iniziazione. […]. La fase che segue la nigredo, cioè l’opera bianca (albedo), corrisponde verosimilmente, sul piano spirituale, a una “risurrezione” che si traduce nell’appropriazione di alcuni stati di coscienza inaccessibili alla condizione profana.

Mircea Eliade

Lord Digory: “non devi piangere per Narnia, Lucy. Tutto ciò che contava della vecchia Narnia, tutte le creature più care, sono state portate nella vera Narnia attraverso la Porta. E ovviamente è differente, tanto differente come lo può essere una cosa vera da un’ombra o la veglia dal sogno”.

Era quella la differenza tra la vecchia e la nuova Narnia. Quella nuova era una terra più profonda; ogni roccia e fiore e stelo d’erba sembrava significare qualcosa di più. Non posso descriverlo meglio di così. Se un giorno ci andrete capirete di cosa sto parlando.

La ragione per cui amavamo la vecchia Narnia è che qualche volta sembrava un pochino come questa.

Lucy: “Hai notato che nessuno ha paura anche se ci prova ad averla?”

Il padre ringiovanito e felice.

Una mezz’ora potrebbe anche essere mezzo secolo perché il tempo lì non è come il tempo qui.

Lucy: “capisco. Questa è ancora Narnia e più reale e più bella della Narnia là sotto…capisco. Un mondo dentro un mondo. Narnia dentro Narnia”.

E qualunque cosa guardasse, non importa quanto distante fosse, una volta che aveva fissato lo sguardo su quella cosa, diventava nitidissima e vicina come se guardasse attraverso un telescopio.

“pensavo che la casa fosse andata distrutta”, disse Edmund.

“è così”, disse il Fauno. “Ma adesso stai guardando l’Inghilterra nell’Inghilterra, la vera Inghilterra proprio come questa è la vera Narnia. E in quella Inghilterra interiore nessuna cosa buona è andata distrutta”.

C.S. Lewis, “Le Cronache di Narnia”

Come si ritorna all’Eden? Questa è la questione centrale che tiene impegnate le tradizioni ermetiche di tutto il mondo, a partire dalla sciamanismo.

Nella cattedrale di Amiens il timpano della porta del Salvatore raffigura il giudizio universale. Per gli eletti si aprono le porte della Gerusalemme Celeste, i dannati saranno inghiottiti dal Leviatano. Questo esito sarà determinato dalla pesa delle anime, chiamata psicostasia. San Michele pesa le anime sulla bilancia come, prima di lui, Minosse o l’egizia Mâat. Nella teologia medievale, la risurrezione riguarda “corpi di gloria”, non di carne, restituiti ad un’età giovanile, come quello di Gesù alla morte, in accordo con la visione paolina: “Quanto a noi, la nostra cittadinanza è ne’ cieli, d’onde anche aspettiamo come Salvatore il Signor Gesù Cristo, il quale trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria, in virtù della potenza per la quale egli può anche sottoporsi ogni cosa” (Filippesi 3:20-21).

Ma perché attendere fino alla fine dei Tempi? Non sarebbe magari possibile arrivarci prima, adoperando certe tecniche di purificazione e redenzione? In fondo, agli apostoli che lo interrogano sull’attesa dell’avvento del Regno dei Cieli, Gesù replica: “Il regno di Dio non viene in modo da attirare l’attenzione, e nessuno dirà: Eccolo qui, o eccolo là. Perché il regno di Dio è in mezzo a voi!” (Luca 17, 20-21). Però in mezzo dove?

La mia tesi è che chi progettò le cattedrali credeva che ciò fosse effettivamente possibile e che il momento dipendeva unicamente dalla preparazione spirituale dell’iniziato. Il primo passo nell’iter di preparazione era la liberazione dalle identificazioni con le cose del mondo, specialmente l’identificazione con ego e con il proprio genere. La questione dell’aggiramento di Ego per accedere alla propria vera identità sarà discussa più diffusamente nella seconda parte del saggio. Qui mi preme investigare il tema dell’androginia spirituale.

Di norma si tendono ad enfatizzare le differenze tra uomini e donne, mentre invece dovrebbe essere ovvio a tutti che quello che ci accomuna è infinitamente di più di quel che ci separa. Io ipotizzo che i mastri muratori delle cattedrali avessero ben presenti certe esortazioni attribuite a Gesù, che si armonizzavano con una gnosi coltivata nei millenni e che ritroviamo nelle culture sciamaniche, appunto, che hanno caratterizzato la quasi totalità della storia umana ai quattro angoli del pianeta.

Tra gli scritti apocrifi, il Vangelo di Tommaso e il Vangelo greco degli Egiziani – che la Chiesa si premurò di distruggere ma che furono citati dagli stessi padri della Chiesa per confutarli, a testimonianza del fatto che continuarono a circolare clandestinamente nei secoli – offrono delle buone sintesi dell’autentica rivelazione. «Gesù disse loro: “Quando farete dei due uno, e quando farete l’interno come l’esterno e l’esterno come l’interno, e il sopra come il sotto, e quando farete di uomo e donna una cosa sola, così che l’uomo non sia uomo e la donna non sia donna, quando avrete occhi al posto degli occhi, mani al posto delle mani, piedi al posto dei piedi, e figure al posto delle figure allora entrerete nel Regno” » (Tommaso, 22). «Gesù disse: “Quando farete dei due uno diventerete figli di Adamo, e quando direte ‘Montagna, spostati!’ si sposterà”» (Tommaso, 105). «Simon Pietro gli disse, “Lasciate che Maria se ne vada, poiché le donne non meritano la vita” Gesù disse, “Io stesso la guiderò in modo da farla maschio, così anche lei potrà diventare uno spirito vivente somigliante a voi maschi. Poiché ogni donna che farà se stessa maschio, entrerà il Regno dei Cieli”» (Tommaso, 114).

Analogamente, il vangelo greco degli Egiziani, che è databile tra la fine del I secolo e la metà del secondo secolo a.C., chiosa, in risposta alla questione che dà il titolo dal capitolo: “quando quei due (maschio e femmina) saranno uno solo, nell’esterno come nell’interno, e il maschio con la femmina non sarà né maschio né femmina”. Infine, la Seconda lettera di Clemente, riporta: «interrogato da qualcuno su quando verrà il Regno, il Signore stesso rispose: “quando i due saranno uno, il fuori come il dentro e il maschio con la femmina né maschio né femmina”».

Il superamento (limitatamente alla sfera psicologica e spirituale) del dimorfismo sessuale è implicito nella risposta di Gesù agli apostoli che gli chiedono cosa si debba fare per assicurarsi un posto nel Regno dei Cieli: «Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: “In verità vi dico: se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino, sarà il più grande nel regno dei cieli”». (Matteo 18, 2-4). Come pure negli effetti della gloria: “E io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno; io in loro, e tu in me; acciocché siano perfetti nell’unità” (Giovanni, 17:22-23). Paolo di Tarso esprime una posizione assolutamente conforme: “Non c’è qui né Giudeo né Greco; non c’è né schiavo né libero; non c’è né maschio né femmina; poiché voi tutti siete uno in Cristo Gesù” (Galati 3, 28). Che riafferma in una diversa epistola: “Ora invece deponete anche voi tutte queste cose: ira, passione, malizia, maldicenze e parole oscene dalla vostra bocca. Non mentitevi gli uni gli altri. Vi siete infatti spogliati dell’uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo, che si rinnova, per una piena conoscenza, ad immagine del suo Creatore. Qui non c’è più Greco o Giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro o Scita, schiavo o libero, ma Cristo è tutto in tutti” (Colossesi, 3, 8-11).

Eva, in fondo, è il doppio di Adamo: proviene simbolicamente da una sua costola e, come lui, è creata a immagine e somiglianza del Padre. La mitologia mondiale ci offre innumerevoli esempi di coppie di antenati gemellari (Eliade, 1989). Nel Giardino del Paradiso Perduto non vi è una reale divisione di funzioni e ruoli nella coppia: vi è solo la condivisione della comunione con Dio. È solo con la caduta che a ciascuno è assegnato un ruolo e dei compiti ben precisi: Eva partorirà con dolore e sarà sottomessa al marito, Adamo si spaccherà la schiena nei campi.

Nel Simposio, il dialogo platonico che tocca il tema dell’androginia, gli androgini hanno forma sferica. Sono descritti come arroganti, sempre pronti a minacciare l’autorità divina, a cercare di sostituirsi gli dèi, come il Serpente e come Adamo ed Eva. Zeus ne ha abbastanza: li dimezza per renderli impotenti. Da quel momento in poi le due metà complementari si cercano, per riunificarsi e completarsi. La scissione corrisponde alla Caduta biblica in una realtà fatta di caducità, divenire, temporalità, finitezza, ignoranza, travaglio e sofferenza. Questo mito sembra voler insegnare che, inconsciamente, è possibile che il desiderio di “accoppiarsi” – sessualmente ed affettivamente, a prescindere dal genere del partner – sia uno sforzo (per sua natura fallimentare) di ritornare all’Età dell’Oro, all’Eden, come se quest’archetipo fosse particolarmente pressante, in noi.

È possibile che il motivo dell’androginia sia molto antico. “L’idea della bisessualità veicolata attraverso il mito dell’androginia si ritrova tanto nelle culture arcaiche quanto in quelle culture che hanno sviluppato forme di religione complesse. Sin dalle culture megalitiche, a partire dalle quali la bisessualità divina sembrerebbe chiaramente attestata, l’idea della divinità androgina, su cui si fonda l’ordine di svariate culture anche lontane nel tempo e nello spazio, consente di recuperare a livello mitico l’unità dei principi osservati nella realtà in forma separata. Un caso classico di androginazione rituale è rappresentato dagli operatori sciamani, in particolare siberiani ed indonesiani” (D’Agostino, 1997, p. 155).

L’endemicità transculturale della figura divina androgina ci fa pensare che anticamente non ci fu mai una società matriarcale, poi soppiantata da una società patriarcale. Sembra più probabile che il divino non fosse considerato maschile o femminile, ma come un principio compartecipe di entrambe le nature – che si manifestava nello Spirito, nelle stelle, nell’energia – che probabilmente ispirava una certa misura di egalitarismo in queste società immotivatamente considerate “primitive” (Eliade 1971, 1989; Sullivan, 1988). Nella Bhagavad Gita, Krishna dice: “Io sono il padre di questo mondo dei viventi, e sua madre”. Tiresia è in grado di comunicare con gli dèi e di predire il futuro perché è stato uomo, poi donna e poi ancora uomo. In “Mefistofele e l’androgine” (sic!), Eliade rilegge il principio della coincidentia oppositorum di Nicolò da Cusa come “definizione meno imperfetta di Dio”. Per Eliade, partendo dal medesimo presupposto, l’androginia diventa la chiave per avvicinarsi a Dio. L’androgino rituale, nell’esoterismo, è un modello di essere umano esemplare perché, a differenza dell’ermafrodita, che accumula l’anatomia dei due sessi senza fonderli, l’androgino unisce simbolicamente “la totalità delle potenze magico-religiose dei due sessi”. Rivisitando le teorie pitagoriche, platoniche, neoplatoniche, cabalistiche e le visioni del romanticismo europeo, dello sciamanismo e della mistica cristiana, Eliade dimostra l’esistenza di un filo conduttore all’interno di una scuola di pensiero che travalica confini ed epoche, per ritrovarsi nell’imperativo della reintegrazione progressiva dei sessi, che invece ogni società tende a separare in modo molto accentuato. Scoto Eriugena (IX secolo d.C.), uno dei massimi teologi cristiani medioevali, affermava che la divisione sessuale avrebbe avuto termine con la riunificazione dell’uomo nel trasfondersi di una parte del mondo terrestre nel paradiso. Il mistico tedesco Jacob Boehme riferiva di uno stato adamico caratterizzato dall’incorruttibilità, dall’androginia, dalla riproduzione angelica senza sesso (partenogenesi?) e dall’alimentazione non-materiale, condizione che si sarebbe replicata nel Regno di Dio.

Perfino un medico come Johann Wilhelm Ritter, amico di Novalis si lasciò catturare dal fascino della risoluzione androgina, concludendo nel suo “Fragmente aus dem Nachlass eines jungen Physikers” che “Eva è nata da un uomo senza aiuto della donna; Cristo è nato da una donna senza l’aiuto dell’uomo; l’Androgino nascerà da entrambi. Ma l’uomo e la donna si fonderanno in un unico fulgore” (Eliade, 1989, p. 63). Un altro medico, Franz von Baader, anche lui un erudito in fatto di cognizioni ermetiche, riteneva che l’androginia fosse la condizione “naturale” dell’umanità e che la divisione sessuale fosse episodica, legata alle leggi naturali di questo mondo. Di conseguenza l’umana perfezione discende dalla condizione primigenia dell’Antenato mitico, in cui convergono unità e totalità (Eliade, 1990). L’androginia originaria era accettata come un’ovvietà anche dal visionario poeta e pittore inglese William Blake.

Questa tensione trascendentalista dell’ermetismo è stata ottimamente riepilogata dallo storico delle religioni, Joseph Campbell (1992, pp. 190 e segg.): “l’idea fondamentale di tutte le discipline religiose pagane, sia orientali sia occidentali, durante il periodo in questione (primo millennio avanti Cristo) era che l’introspezione mentale (simboleggiata dal tramonto) avrebbe dovuto culminare nella realizzazione dell’identità in esse fra l’individuo (microcosmo) e l’universo (macrocosmo); quando si fosse ottenuto ciò, si sarebbero unificati i principi dell’eternità e del tempo, del sole e della luna, del maschile e del femminile, di Hermes e di Afrodite (ermafrodito) e dei due serpenti del caduceo. […] Coloro che, come Tiresia, hanno visto e sperimentato il mistero dei due serpenti, e che sono stati almeno in un certo senso, sia maschi sia femmine, conoscono entrambi gli aspetti della realtà; e pertanto essi hanno assimilato ciò che è l’essenza della vita e sono, quindi, eterni”.

Lo sciamano e il Graal (Sangue Reale)

Di quelli che hanno trovato se stessi, il mondo non è degno.

(Tommaso, 111)

Una luce misteriosa che lo sciamano percepisce improvvisamente nel suo corpo, nella testa, nel centro stesso del suo cervello, come un faro, inesplicabile, come un fuoco luminoso che lo rende capace di vedere nel buio, sia nel senso concreto che nel senso metaforico, perché ora, anche ad occhi chiusi, egli riesce a vedere attraverso le tenebre e a percepire cose e avvenimenti futuri, nascosti agli altri uomini. […].come se la capanna nella quale si trova si alzasse tutt’a un tratto; egli vede molto lontano dinanzi a sé, attraverso le montagne, proprio come se la terra fosse una grande pianura e il suo sguardo raggiungesse i confini della terra. Per lui non vi è più nulla di nascosto. Non solo è in grado di vedere molto lontano, ma può perfino scoprire le anime rubate.

Mircea Eliade

Quando i testi sumerici descrivono i paramenti della regalità citano anche oggetti come il tamburo (pukku) e la bacchetta (mikku), tradizionali “strumenti di lavoro” dello sciamano, il cui incarico è quello di difendere la sua comunità dalla sterilità, dalla fame, dalla morte, dalle malattie e, più in generale, dal male. Le saghe sumere sono letteralmente sature di temi sciamanici come il volo magico, l’animale-guida, la pianta magica, l’iniziazione del novizio, l’ascetismo, l’immortalità, i guardiani del cielo, il sogno sacro, i poteri guaritori, premonitori e profilattici. Anche il racconto evangelico abbonda di riferimenti sciamanici. Leggiamo di guaritori-esorcisti nati da una vergine, che digiunano e resistono alle tentazioni durante la loro iniziazione che si conclude con un battesimo e la discesa dello Spirito Santo in forma di un volatile totemico. Fanno risorgere i morti, camminano sull’acqua, sfamano gli affamati e modificano le condizioni atmosferiche, sono amati dalle folle per i loro miracoli, muoiono (ritualmente) e risorgono dopo tre giorni. Sono tutti motivi che si ritrovano nelle tradizioni orali pre-cristiane dello sciamanismo asiatico (Znamenski, 2007). Il sostrato sciamanico si estende dall’Atlantico all’India (McEvilley 2002) e in tutto il resto del mondo (Eliade & Couliano, 1990), con notevoli affinità anche in assenza di contatti diretti (Wilbert, 1993; Bocci, 2009). A me interessa evidenziare la relazione esistente tra sciamanismo, tradizione cavalleresca e simbologia pagano-cristiana nelle cattedrali gotiche.

Incamminiamoci nella direzione indicata dall’antropologo statunitense Michael Harner (Berkeley, Columbia e Yale) che, nel 1960, dopo aver assunto ritualmente delle sostanze psichedeliche sotto la supervisione di sciamani indigeni, ebbe questa visione: “vidi un’immagine luminosa fluttuare verso di me. La guardavo terrorizzato diventare sempre più grande e trasformarsi in una forma attorcigliata. La gigantesca figura di rettile contorto fluttuava direttamente verso di me. Il suo corpo risplendeva di tinte brillanti di verde, viola e rosso e, mentre si contorceva nel mezzo dei fulmini e dei tuoni, mi guardava con uno strano sorriso sardonico”. Questi esseri ofidici asserirono di essere i veri padroni del mondo e dell’umanità e lo esortarono ad accettare questo dato di fatto. Lui li scacciò con il bastone sciamanico e, in un secondo momento, lo sciamano che lo istruiva gli spiegò: “Oh, dicono sempre così. Ma sono solo i Padroni dell’Oscurità Cosmica” (Harner, 1982).

Si tratta evidentemente di una visione iniziatica. Il cavaliere è alle prese con il Mostro, con il Drago che dovrà uccidere se vorrà dimostrarsi degno del mandato che gli è stato assegnato. I precedenti sono illustri: Perseo, Teseo, Ercole, Ulisse, Davide e Uther Pendragon, padre di re Artù: secondo una tradizione il suo nome deriverebbe dall’uccisione di un drago. Decapitatolo, la testa gli servì a reclamare il trono per sé. Cadmo spappola la testa del serpente assassino che custodisce la sacra fonte curativa Castalia. Ercole uccide l’idra di Lerna ma anche Ladone, il drago-serpente guardiano che si era attorcigliato attorno all’albero dei pomi d’oro delle Esperidi, nel giardino di Atlante. Apollo uccide Pitone, presso la fonte sacra dell’oracolo di Delfi. Zeus doma Tifeo (Tifone), metà uomo e metà bestia.

Il drago viene ucciso da molti santi: san Michele, san Giorgio, san Galgano, san Leucio. Curiosamente, la tradizione vuole che San Giorgio sia nato a Tarso, dove Zeus combatté contro Tifone, e che la sua tomba si trovi a Giaffa dove Perseo si scontrò con Ceto. Sempre da Giaffa salpò Giona, diretto a Tarso, poco prima di finire nel ventre della “balena”. La Bestia precipita negli Inferi quando il Gesù miltoniano resiste alle tentazioni, superando le prove. Il Buddha compie la medesima impresa contro Mara. Il mostro rappresenta simbolicamente ego, il filtro che impedisce di vedere la realtà come effettivamente è e non come siamo costretti a vederla da una prospettiva autocentrata. La vittoria su ego consente all’eroe di accedere alla sapienza cosmica, che prima gli era preclusa. Il tema epico del cavaliere errante uccisore del drago ritorna nel motivo dell’arte medievale di Gesù che schiaccia il basilisco o il drago. Lo stesso vale per lo sciamano che si deve isolare nella foresta e trovare se stesso prima di poter espletare le sue funzioni in seno alla tribù. Anche Socrate e Gesù si isolano prima di intraprendere la loro missione.

L’Eroe della cerca del Santo Graal è Parsifal, nome forse etimologicamente riconducibile all’etrusco Phersu (altro guerriero che affronta la sua iniziazione nell’Ade), a Persefone, ma soprattutto a Perseo. La cerca è un percorso iniziatico di tipo sciamanico: come lo sciamano, Parsifal è chiamato a curare i mali del mondo e restituire la fertilità alla terra. Perseo e Parsifal sono tra i pochi eroi che hanno successo e non sono puniti dagli dèi. Perseo taglia la testa a Medusa, uccide il mostro marino, salva la damigella che poi sposa ed infine ascende al cielo: è il prototipo di tutti i cavalieri azzurri. Perché decapita Medusa? Perseo è un redentore e la nomina a cavaliere avviene attraverso una decapitazione simbolica: il sovrano tocca entrambe le spalle del cavaliere con una spada (“accollata”). Anche questo rientra nel rito della liberazione della coscienza dalla gabbia del corpo e quindi di ego. Analogamente, lo sciamano viene “smembrato”, come Dioniso, e poi ricomposto, magari con filo di ferro o giunti di ferro, il metallo con cui sono fatte le spade.

La missione dello sciamano avrà successo solo quando la sua comunità tornerà ad essere florida. È anche il motivo centrale dell’epopea del Santo Graal: la terra è isterilita, il re pescatore è gravemente malato, la sua reggia è diventata invisibile. Ci sono armi magiche (lancia insanguinata) e recipienti magici (calice). Il cavaliere deve riuscire a curare la malattia del re, che ha causato la carestia, e lo può fare solo ponendo le domande giuste, come ad esempio quale sia la funzione del Graal. Se lo farà il re non solo sarà curato, ma ringiovanirà e la terra tornerà feconda. L’Eden tornerà in terra ed il cavaliere sarà nominato nuovo custode del Graal.

Emma Jung, moglie di Carl Jung ed anch’essa psicanalista, assieme ad un’allieva svizzera di Jung, Marie-Louise von Franz, ha dedicato un inestimabile volume all’analisi degli archetipi contenuti nella saga del Graal (Jung & von Franz, 2002). Vorrei riepilogare i punti salienti del loro studio prendendo le mosse dal motivo del Paradiso Ritrovato, che le due autrici descrivono come “un tratto che si presenta con particolare forza nell’immaginario celtico”. L’aldilà celtico non è il soggiorno dei defunti ma una “terra dei vivi” (cf. le parole di Gesù), un “Elisyum degli immortali”: “Un mondo senza malattia né morte, in cui gli uomini vivono in eterna giovinezza come esseri divini, godendo di squisiti cibi e bevande e ascoltando dolce musica, un paese tuttavia che l’umanità ha perduto e verso il quale perciò solo pochi eletti possono ritrovare la strada (op. cit. p. 23). I lettori si ricorderanno che il Vecchio ed il Nuovo Testamento localizzano il Paradiso Terrestre / Regno di Dio sulla Terra, ma non in questo mondo: l’ubicazione è la medesima, la dimensione è invece parallela. Mentre i viventi incarnati si credono vivi, sono in realtà “morti”. La vera vita è nell’altro mondo. Così, nel poema “Diu Krone”, il re dice al trovatore del Graal: “sembriamo vivi, in realtà siamo morti”. Resta il potenziale di redenzione e rivitalizzazione: “questo paese si trova in mezzo al mondo abituale, ma nascosto dietro un magico velo di nebbia, e si rende visibile solo in situazioni particolari e a individui particolari” (ibidem).

Di fatto, Parsifal non riesce proprio a vedere il castello del re pescatore, per quanti sforzi faccia. È proprio un pescatore ad aiutarlo a trovare la strada. Anzi, per la precisione, glielo indica con il dito ed il cavaliere si accorge di averlo sempre avuto davanti agli occhi, senza riuscire a scorgerlo. Il castello si erge di fronte a lui, il cancello ed il portone sono aperti, come se fosse atteso. Eppure, senza l’intervento provvidenziale del pescatore, egli non l’avrebbe visto ed avrebbe continuato la sua ricerca. “Questo ricorda l’immagine archetipica del paradiso perduto”, osservano le due autrici.

Il pescatore e il re pescatore rimandano a Orfeo, il Pescatore (Eisler, 1921) e a Gesù, il Pescatore di uomini: “Venite dietro a me, e vi farò pescatori d’uomini” (Matteo 4:19). E ancora: “Il regno de’ cieli è anche simile ad una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni sorta di pesci; quando è piena, i pescatori la traggono a riva; e, postisi a sedere, raccolgono il buono in vasi, e buttano via quel che non val nulla. Così avverrà alla fine dell’età presente” (Matteo 13: 47-49). Jung e von Franz ci ricordano che in un papiro magico copto il Cristo è rappresentato nell’atto di pescare se stesso in forma di pesce. In alcune versioni della leggenda il re pescatore è chiamato Pelles o Pellam, che ci rimanda ad Apollo (Apollōn/Apellōn), il nume tutelare di Orfeo – Pitagora rendeva onore principalmente ad Apollo Iperboreo –, ma anche a Pwyll, il re gallese degli inferi. A Delo, la Danza della Gru di cui ci occuperemo in un apposito capitolo veniva eseguita in onore di Apollo.

A questo punto le autrici arrivano ad un’importante conclusione: “il vecchio re del Graal corrisponderebbe ad Adamo morto, il quale, come quest’ultimo, deve attendere un salvatore….[è] l’idea che in un certo senso all’inizio della creazione vi fosse un piano o un disegno segreto che corre da Adamo fino a Cristo e che collega la figura del primo padre dell’umanità con quest’ultimo. Dunque se nella leggenda del Graal vi è un riferimento a tale disegno divino, bisogna supporre che il piano di salvezza debba proseguire oltre Cristo, appunto presumibilmente fino a Perceval, cioè fino al tierz hom, fino alla realizzazione dello Spirito Santo” (p. 381).

In questo luogo le normali leggi dello spaziotempo non si applicano: il Re stenta a credere che Parsifal sia riuscito a coprire una distanza così estesa in un solo giorno. Nel Parsifal di Wagner l’accompagnatore del cavaliere gli spiega: “vedi, figlio mio, qui il tempo si fa spazio”. Le due studiose osservano le analogie con il processo alchemico: “la vita prodotta dall’opus o dal Graal è diversa da quella visibile, fisica. […] Con questa vita diversa non sembra che si voglia intendere la vita dopo la morte, bensì una vita che si svolge in questa vita ma su un altro piano” (p. 154). È un “essere presenti ma in modo inafferrabile, incomprensibile”.

Mentre lo spazio ed il tempo sono relativi, non lo sono i valori: la tavola è rotonda a rimarcare la pari dignità di chi vi siede attorno. Inoltre il cavaliere del Graal deve dimostrarsi degno dell’impresa, non dando sfoggio di forza e destrezza, ma di integrità morale e chiarezza di intenti e di intelletto; solo così potrà emulare i mistici, realizzando la divinità nella materia (una coscienza superiore), giacché il compito del cavaliere è “l’unione del mondo dell’aldiqua con quello dell’aldilà” (p. 198). Che questa non sia un’impresa facile è testimoniato dal fatto che Parsifal fallisce ripetutamente ed ogni volta è costretto a cercare di nuovo il castello. Perché fallisce? Perché si macchia della colpa di “agire sempre in modo inconsapevole. Non è tanto quello che fa ad essere sbagliato, quanto il fatto che in tutto ciò che fa egli non è consapevole delle conseguenze delle sue azioni” (p. 211).

Gesù, Fulcanelli e il Corpo Mistico

La trasformazione dei corpi in luce e della luce in corpi è pienamente conforme alle leggi della natura, perché la natura sembra affascinata dalla trasmutazione.

Isaac Newton

In verità, in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo Spirito è spirito…Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va: così è chiunque è nato dallo Spirito.

Giovanni 3, 1-8

Il credente può restare interdetto nel leggere certi passi evangelici che riguardano la vera vita. Gesù si dichiara un irriducibile amante della vita, ma non di quella vita organica che la Chiesa sembra voler difendere oltre ogni ragionevole aspettativa. Gesù insegna che esiste un’altra vita, una vita sensibilmente più importante di questa, tanto che “chiunque è vivo per colui che vive non vedrà la morte” (Tommaso, 111). È beato chi “si è impegnato ed ha trovato la vita” (Tommaso, 58), ma il compito non è per niente facile: “stretta invece è la porta ed angusta la via che mena alla vita, e pochi son quelli che la trovano” (Matteo 7:14). È come inoltrarsi in un labirinto, ma è necessario farlo, perché “chi vorrà salvare la sua vita, la perderà; ma chi avrà perduto la sua vita per amor mio, la troverà” (Matteo 16: 25). Sarà una vita vera ed eterna, non come quella del presente, che equivale ad una morte vivente: “Chi ascolta la mia parola e crede a Colui che mi ha mandato, ha vita eterna; e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita” (Giovanni 5:24). Il corpo di carne, infatti, è il fardello della caduta e Gesù non sa che farsene: “È lo spirito quel che vivifica; la carne non giova nulla; le parole che vi ho dette sono spirito e vita” (Giovanni 6, 63). Il suo piano è incentrato proprio sul dono della vera vita: “io son venuto perché abbian la vita e l’abbiano in abbondanza” (Giovanni 10, 10). Questo l’ha ben compreso Paolo di Tarso, che rincara: “Perché ciò a cui la carne ha l’animo è morte, ma ciò a cui lo spirito ha l’animo, è vita e pace” (Romani 8:6).

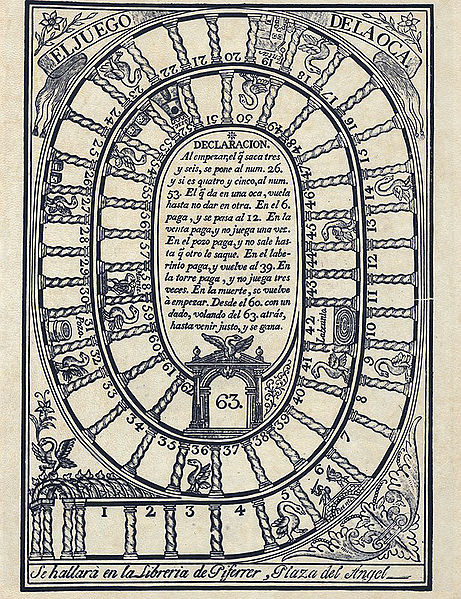

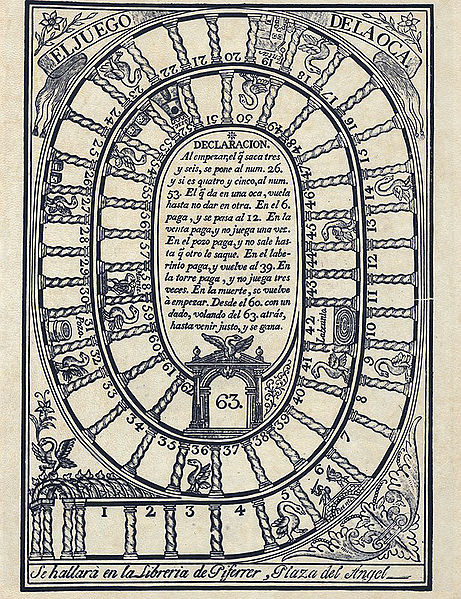

La mia (e non solo mia) tesi è che la funzione del labirinto, dall’antichità all’epoca delle cattedrali e oltre (cf. alchimia, meditazione trascendentale, misticismo), sia stata quella di educare l’iniziato alla cerca del Graal, ossia alla realizzazione della vera vita già in questo mondo, prima dell’avvento del Regno, eludendo quindi i condizionamenti imposti alla coscienza dalla Caduta. Non mi interessa dimostrare che ciò sia possibile, ma semplicemente che questo era l’obiettivo, più o meno realistico. L’idea era quella di emulare Gesù, il Cristo risorto.

Stando a quello che ci è stato tramandato, nessuno è in grado di riconoscere Gesù risorto. Né Maria di Magdala: “Mentre parlava si voltò e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che era lui. Gesù le disse: – Perché piangi? Chi cerchi? Maria pensò che era il giardiniere e gli disse: – Signore, se tu l’hai portato via dimmi dove l’hai messo, e io andrò a prenderlo. Gesù le disse: – Maria! Lei subito si voltò e gli disse: – Rabbunì!” (Giovanni 20,14-16). Né i due discepoli in viaggio per Emmaus, che lo scambiano per un viandante e fanno un tratto di strada con lui senza capire chi sia. Solo in una locanda, quando benedice il pane e lo spezza, capiscono: “In quel momento gli occhi dei due discepoli si aprirono e riconobbero Gesù” (Luca 24, 31). Sulle rive del lago di Tiberiade, i discepoli che pescano non paiono essere più lucidi e perspicaci: “Era già mattina, quando Gesù si presentò sulla spiaggia, ma i discepoli non sapevano che era lui. Allora Gesù disse: Gettate la rete dal lato destro della barca e troverete pesce. I discepoli calarono la rete. Quando cercarono di tirarla su non ci riuscivano per la gran quantità di pesci che conteneva. Allora il discepolo prediletto di Gesù disse a Pietro: – È il Signore!” (Giovanni, 21: 4-7). Qualcosa è successo al corpo di Gesù. È come se non fosse presente in carne ed ossa, ma in una sua emanazione sotto un’altra forma, una forma cangiante e spesso di difficile identificazione.

Gli Atti di Giovanni, un corpo di scritti apocrifi attribuiti all’apostolo Giovanni e risalente al II secolo d.C., molto popolare, ma bandito dalla Chiesa con il secondo concilio di Nicea, nel 787, sono ancora più espliciti. In essi, oltre a trovare una preziosa descrizione di un girotondo danzante chiamato choreia (come la Danza della Gru – si veda oltre) in cui Gesù conduce e canta un inno, mentre gli apostoli rispondono con un “amen”, possiamo leggere una perfetta sintesi della credenza nella possibilità di “passare oltre”, in una dimensione materialmente meno densa, quasi compiendo un balzo quantico (su questo punto rimando agli studi del fisico teoretico Shimon Malin).

Riporto il passaggio quasi integralmente, perché è molto pittoresco ed istruttivo: “Dopo aver scelto Pietro e Andrea, che erano fratelli, venne da me e da mio fratello Giacomo, dicendo: “ho bisogno di voi: venite”. Mio fratello, udite queste parole, mi disse: “Giovanni, che cosa vuole quel bambino che sta sulla riva e che ci chiama?” Io chiesi: “Quale bambino?” E lui di nuovo: “quello che ci fa cenni”. Io risposi: “A forza di guardare il mare, fratello mio, non vedi più bene. Io vedo un uomo, là in piedi, bello, piacevole e cordiale”. Ma lui disse: “io non lo vedo, fratello. Comunque, andiamo a vedere che cosa vuole”. E così, dopo aver portato a terra la barca, lo vedemmo; ed egli ci aiutò nella manovra. Ma quando ce ne andammo, pensando di seguirlo, egli apparve a me alquanto calvo, ma con una barba fitta e fluente, mentre a Giacomo apparve un giovane con la prima barba. Eravamo, pertanto, entrambi perplessi sul significato di ciò che avevamo visto. E, mentre lo seguivamo, la perplessità andò sempre più aumentando…Cercando di vederlo da vicino, non scorsi mai le sue palpebre sbattere: aveva gli occhi sempre aperti. E talvolta mi sembrava un piccolo e brutto uomo, talvolta uno altissimo. Inoltre c’era in lui un’altra stranezza: quando ci sedemmo a mangiare, egli mi strinse al petto, che talvolta mi appariva tenero e molle, e talvolta duro come pietra…talvolta quando lo toccavo, incontravo un corpo solido, materiale, ma talvolta sembrava fatto di una sostanza inconsistente, non materiale. Se qualche volta veniva invitato da qualche fariseo e accettava l’invito, noi lo accompagnavamo, e davanti ad ognuno di noi veniva messa una pagnotta. Ma egli benediva la propria e la divideva fra tutti; e con quella piccola porzione noi ci saziavamo, mentre le nostre pagnotte restavano intere…Spesso, quando camminavo con lui, volevo vedere le impronte dei suoi piedi, per verificare se rimanevano sul terreno, perché era come se egli si librasse sul suolo; e, in effetti, non le vidi mai”.

Quello di Gesù è, ora, un corpo mistico; come, ci viene detto dai suoi estimatori ed amici, quello di un esperto di cattedrali gotiche, l’alchimista Fulcanelli. Eugène Canseliet, intervistato dal giornalista Henri Rode, afferma di aver incontrato Fulcanelli a Siviglia nel 1953, in Andalusia, vent’anni dopo il suo decesso e di non essere riuscito a riconoscerlo. Questo perché il suo non era più un corpo fisico ma un “corpo di gloria”: Fulcanelli era stato capace di realizzare l’opus alchemica. Leggiamo il suo resoconto: “Ero in viaggio in Spagna, non lontano da Siviglia, dov’ero ospite di un amico proprietario di una bella dimora con una terrazza ed una doppia scalinata che dava sul parco. All’improvviso avvertii la presenza di Fulcanelli nei paraggi”. Ma tutto quel che riesce a scorgere è un bambino di dieci anni ed una ragazza, accompagnati da un pony e da due levrieri: il tutto sembrava uscire da un dipinto del Vélasquez, constata. Poi, però, un’altra sera, vede una giovane dama, una sovrana, che porta al collo il toson d’oro. Ella gli rivolge un cenno col capo ed è come se Fulcanelli gli sussurrasse: “mi riconosci?”. In un’altra intervista, concessa a Robert Amadou e poi inclusa nel libro di quest’ultimo intitolato “Le Feu du Soleil – Entretien sur l’Alchimie avec Eugène Canseliet”, Canseliet conferma: “Fulcanelli non c’è più. È ancora sulla terra, ma è nel Paradiso terrestre. Che cosa sta facendo? Non ho potuto vedere nulla… È venuto a trovarmi al mio laboratorio…due volte”. Fulcanelli e l’estensore degli Atti di Giovanni considerano la materia impura e ne traggono la conclusione che una vita più spirituale deve essere, letteralmente, meno materiale.

Lo storico britannico Brian J. Gibbons ha offerto un contributo mirabile su questo filone della tradizione ermetica (Gibbons, 2004) che, va detto, non è assolutamente un monopolio europeo (Eliade, 1992; Sullivan, 1988; McEvilley, 2002). Gibbons chiarisce che per il pensiero ermetico la Caduta è una “repentina transizione da uno stato incondizionato e non contingente a uno stato condizionato e contingente” (p. 97) concernente la coscienza che, alla caduta, si sdoppia in una coscienza trascendente ed una coscienza egoica, incatenata alla materialità del mondo. Solo la coscienza trascendentale è veramente oggettiva, ossia è in grado di vedere la realtà come effettivamente è. Ego, invece, a causa della sua corporeità, è intrinsecamente ed irrimediabilmente soggettivo e si percepisce come un oggetto speciale tra tanti altri oggetti. L’unica maniera per tornare alla condizione pre-Caduta è quella di aggirarlo privilegiando, come Paolo di Tarso, lo spirito rispetto al corpo. Gibbons cita una serie di opinioni davvero sorprendenti – per la mentalità contemporanea – di teologi, filosofi e studiosi dell’occulto, che peraltro concordano con quanto affermato da Ireneo e San Paolo: esiste un corpo naturale distinto dal corpo spirituale (1 Corinzi 15, 44) e quest’ultimo si manifesterà alla fine dei Tempi: “Or questo dico, fratelli, che carne e sangue non possono eredare il regno di Dio né la corruzione può eredare la incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati, in un momento, in un batter d’occhio, al suon dell’ultima tromba. Perché la tromba suonerà, e i morti risusciteranno incorruttibili, e noi saremo mutati” (1 Corinzi 15, 50-52).

Il poeta Samuel Pordage (1633 – c.1691) credeva che gli spiriti “hanno corpi che sono distinti da sé, ma non grevi come i nostri corpi, soggetti ai nostri sensi esterni, ma soggetti ai nostri sensi interni” (Gibbons, op. cit., p. 98). William Law (1686 – 1761), teologo britannico ammiratore di Boehme, era dell’idea che “un altro tipo di visione, un altro modo di vedere le cose si aprì ad Adamo dopo la caduta” (ibidem, p. 103). Il medico, filosofo ed alchimista polacco Michał Sędziwój (1566–1636) confermava che “l’ombra della natura sui nostri occhi è il corpo” (ibid.). Anche William Blake ne era convinto: la realtà percepita è un’illusione, “l’uomo non ha un corpo distinto dall’anima perché quello chiamato corpo è una porzione di anima che così viene percepita dai cinque sensi, ed è l’involucro principale dell’anima in questa era” (ibidem). Ecco come Lodovico Sinistrari (1622 – 1701) frate francescano che fungeva anche da consultore per il Tribunale dell’Inquisizione di Pavia, inquadrava la questione. Esistono “creature razionali che hanno spirito e corpo”, ma con “una corporeità meno grossolana e più sottile di quella dell’uomo”. Questi esseri, che pure sono meno speciali di quegli spiriti che non si subordinano alla densità materiale della corporeità o semi-corporeità, possono attraversare gli oggetti solidi ed “essendo il loro corpo meno grossolano di quello dell’uomo, comprendendo meno elementi mescolati insieme ed essendo perciò meno composito, non soffrono così facilmente le influenze avverse e sono perciò meno soggetti alla malattia di quanto lo sia l’uomo: la loro vita supererebbe la nostra” (Gibbons, op. cit., p. 103).

Ripeto, qui non è in questione la veridicità di questa interpretazione della realtà: mi preme solo far rilevare ai lettori quanto fosse diffusa e come, pur in tutte le sue declinazioni, mantenesse una fisionomia riconoscibile. La ritroviamo nel mistico tedesco Jacob Boehme che immagina (o “vede”) un Adamo originariamente splendido, chiaro e cristallino, capace di “attraversare la terra e la pietra, non essendo ostacolato da nulla” (Gibbons, ibid., p. 110). Facoltà che gli era concessa in quanto, nei corpi sottili, “le facoltà sensoriali erano impiegate assai scarsamente e quelle spirituali prevalevano, così come oggi le prime prevalgono sulle seconde”, spiegava il filosofo ed alchimista gallese Thomas Vaughan (1621 – 1666). A questo punto Gibbons ci reintroduce nella fitta problematica riguardante l’androginia. Il corpo sottile è prerogativa dell’essere che trascende le distinzioni di genere e le distinzioni in genere. La perfezione primordiale del corpo edenico permette l’auto-ingravidazione con la forza del pensiero, dell’immaginazione, un altro tema comune ai popoli indigeni del Sudamerica (Sullivan), tra gli altri (cf. gli studi etnografici di Claude Lévi-Strauss e Vittorio Lanternari).

L’obiettivo dell’alchimista, del mistico o dello sciamano è il medesimo: il suo corpo non deve ostruire la sua volontà – N.B: volontà della coscienza, non bramosie fisiche – più di quanto il vetro ostruisca la luce. Non occorre odiare il corpo ed è sommamente sbagliato commettere il suicidio come rifiuto categorico della realtà materiale, ma è certamente indispensabile comprendere che esso rappresenta un ostacolo e che bisogna preferire l’incorporeo al corporeo; anche se il primo pare così sfuggente, anche se il secondo intende resistere ad ogni tentativo di domarlo (come nell’iconografia cinese del saggio taoista che cavalca la tigre). L’immagine impiegata è quella di una lanterna con il vetro affumicato: l’anima fatica a rilucere all’interno del corpo, come se mancasse l’aria. Per Blake il corpo è una catena, per Balzac l’anima è un detenuto in cella, per Schelling l’umanità ha perso la sua centralità ed è diventata una cosa tra tante cose: “ha voluto essere una particolarità, chiedendo per sé un essere proprio [Seyn] e diventando perciò lo stesso che una cosa” (Gibbons, op. cit. p. 61).

Al contrario, la faticosa ricerca dell’alchimista si conclude con la trascendenza. Un discepolo di Paracelso, Oswald Croll, descrive così gli “uomini santi” che hanno avuto successo: “con la virtù del loro spirito divinizzato hanno goduto, già in questa vita, i primi frutti della Risurrezione e hanno avuto un saggio del Regno Celeste” (Eliade, 1991, p. 146).

Il Labirinto e le Cattedrali

pa-si-te-o-i me-ri

da-pu-ri-to-jo po-ti-ni-ja-me-ri

“Un’anfora di miele a tutti gli dei

Alla Signora del Labirinto, un’anfora di miele”.

Iscrizione cretese

Come successione numerica, o tramite quella sua straordinaria incarnazione geometrica che è la spirale aurea, la Divina Proporzione si ritrova nelle misure del corpo umano, nei cristalli di neve, nelle conchiglie, nelle corna dell’ariete, nella disposizione di semi e foglie, nella conformazione dei fiori, nel volo degli uccelli rapaci, nel vorticare degli uragani, nel volgersi delle spirali delle galassie….Le falene si avvicinano al fuoco su cui s’immoleranno seguendo una spirale logaritmica. Le straordinarie geometrie dei frattali, che crescono all’infinito diventando sempre più complesse, si moltiplicano con un ritmo scandito dalla successione aurea.

Sebastiano Fusco, prefazione a “Il numero d’Oro”, di Matila C. Ghyka, p. 13

Una leggenda indonesiana narra che la caduta dell’umanità dallo stato di grazia fu provocata dal rifiuto di un dono divino. Il Creatore era molto generoso con le sue creature umane, che potevano ottenere qualunque cosa, come manna dal cielo. Tuttavia, un giorno, il Creatore offerse loro una pietra, che fu rifiutata: “che cosa ce ne facciamo?” – protestarono gli esseri umani – “Dacci qualcosa di più utile”. Fu così che al posto della pietra ricevettero una banana, il corrispettivo indonesiano della famigerata mela: “poiché avete scelto la banana, la vostra vita sarà come la sua…se aveste scelto la pietra la vostra vita sarebbe stata come la vita della pietra, immutabile ed immortale”.

È interessante notare che per Wolfram von Eschenbach il Graal era una pietra e l’alchimista Arnoldo di Villanova lo chiama lapis exilis, la pietra filosofale: “Questa esile pietra è davvero di poco costo; è disprezzata dagli sciocchi ma ben più apprezzata dai saggi”. Da un punto di vista linguistico, la parola labirinto ha la medesima radice di lapis, pietra o gemma, che ci riporta agli ambienti alchemici del lapis philosophorum (James, 1977). La pietra filosofale, come la cattedrale gotica, hanno questo in comune con la Torre di Babele: sono dei tentativi di ristabilire la comunicazione con il divino dopo la Caduta: “la costruzione [della Torre] costituisce un tentativo disperato dell’uomo di riallacciare – anche contro la volontà di Dio stesso – il patto tra sé e Lui, spezzato a causa del peccato originale. In tal senso la costruzione affermerebbe un’aspirazione alla rigenerazione, al ripristino della condizione primigenia di pace e di unità con Dio” (Grossato, 2000).

In Inghilterra esiste ancora una “Torre di Babele”, che richiama alla mente il dipinto di Pieter Bruegel il Vecchio, “La grande Torre di Babele”. Si tratta di della torre di Glastonbury, posta su una collina e circondata da un labirinto. L’archeologo britannico Philip Rahtz (Rahtz & Watts 2003) ed il suo compatriota, lo storico Geoffrey Ashe (Ashe, 1979), datano il labirinto di Glastonbury ad un periodo compreso tra il secondo ed il terzo millennio avanti Cristo, dunque precedente alla fioritura della civiltà cretese. Bisogna immaginare una persistenza più remota, oppure un’origine nordica, come ritenevano gli studiosi del diciannovesimo secolo.